令和6年度 第2回産学官交流プラザを実施しました

3月7日(金)、本荘キャンパスで令和6年度第2回産学官交流プラザが開催されました。この交流プラザは組織や分野の枠を越えた産学官交流の場を提供するとともに、研究者の研究シーズや産学官が連携して実施した研究開発の事例等を紹介することによって、産学官が連携して研究開発に取り組むメリットを再認識するとともに、新製品・新技術の研究開発に向けたヒントにつなげるために実施されました。

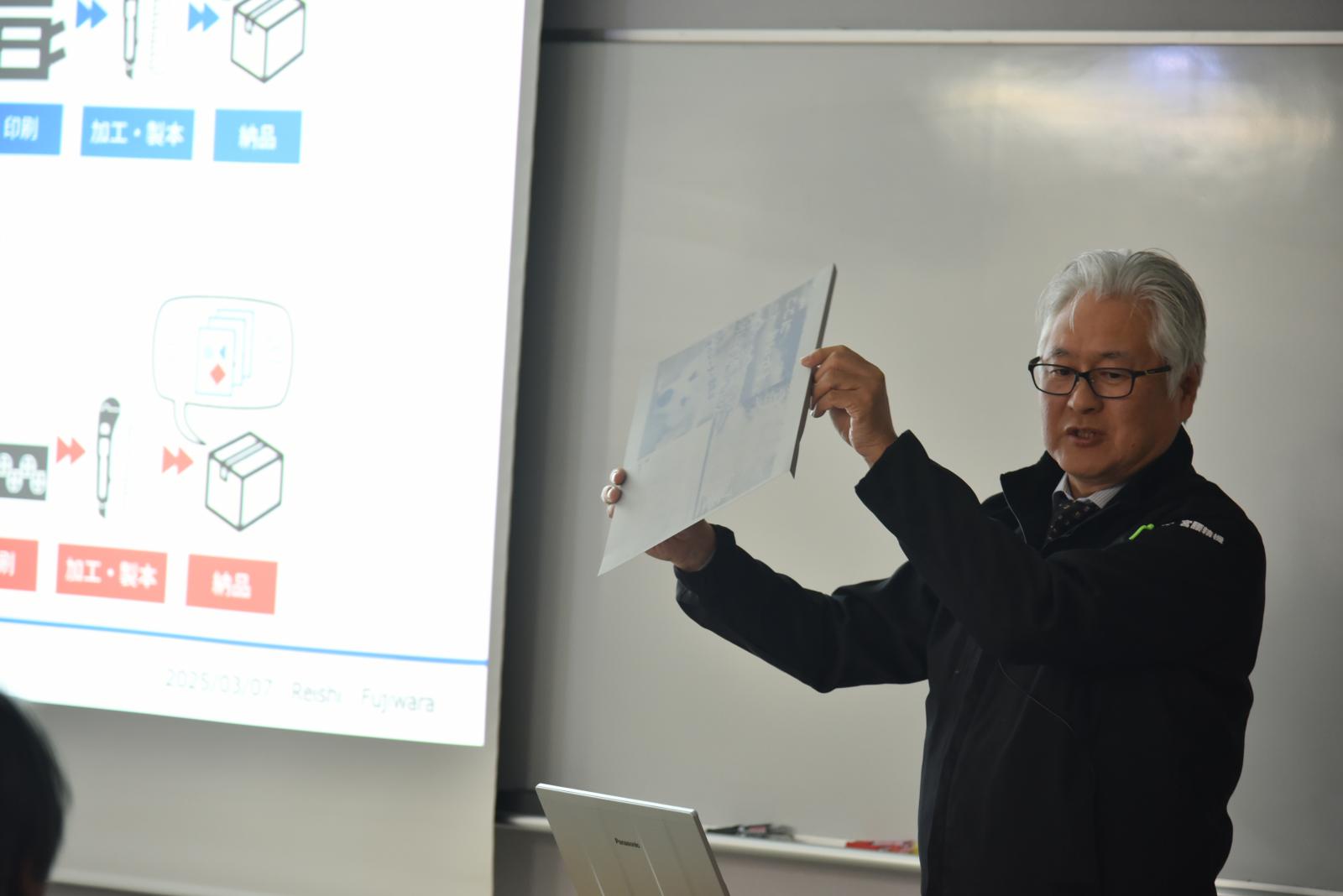

まずはじめに、宮腰精機株式会社の藤原鈴司様と、秋田県産業技術センターの阿部禎也様による、「オフセット印刷におけるAIアシストシステム(yaless AI)の開発経緯とその成果」と題した発表が行われました。yaless AIはオフセット印刷設定操作を支援するAIアシストシステムであり、損紙(ヤレ紙)の低減やユニット内のセンサーで異常を検知し、メンテナンスなどができるシステムです。発表では、yaless AIの技術的な特徴だけではなく、現場の職人の技を徹底的に観察したことや外部支援者の有効活用などAI活用の成功の秘訣にも触れられていました。

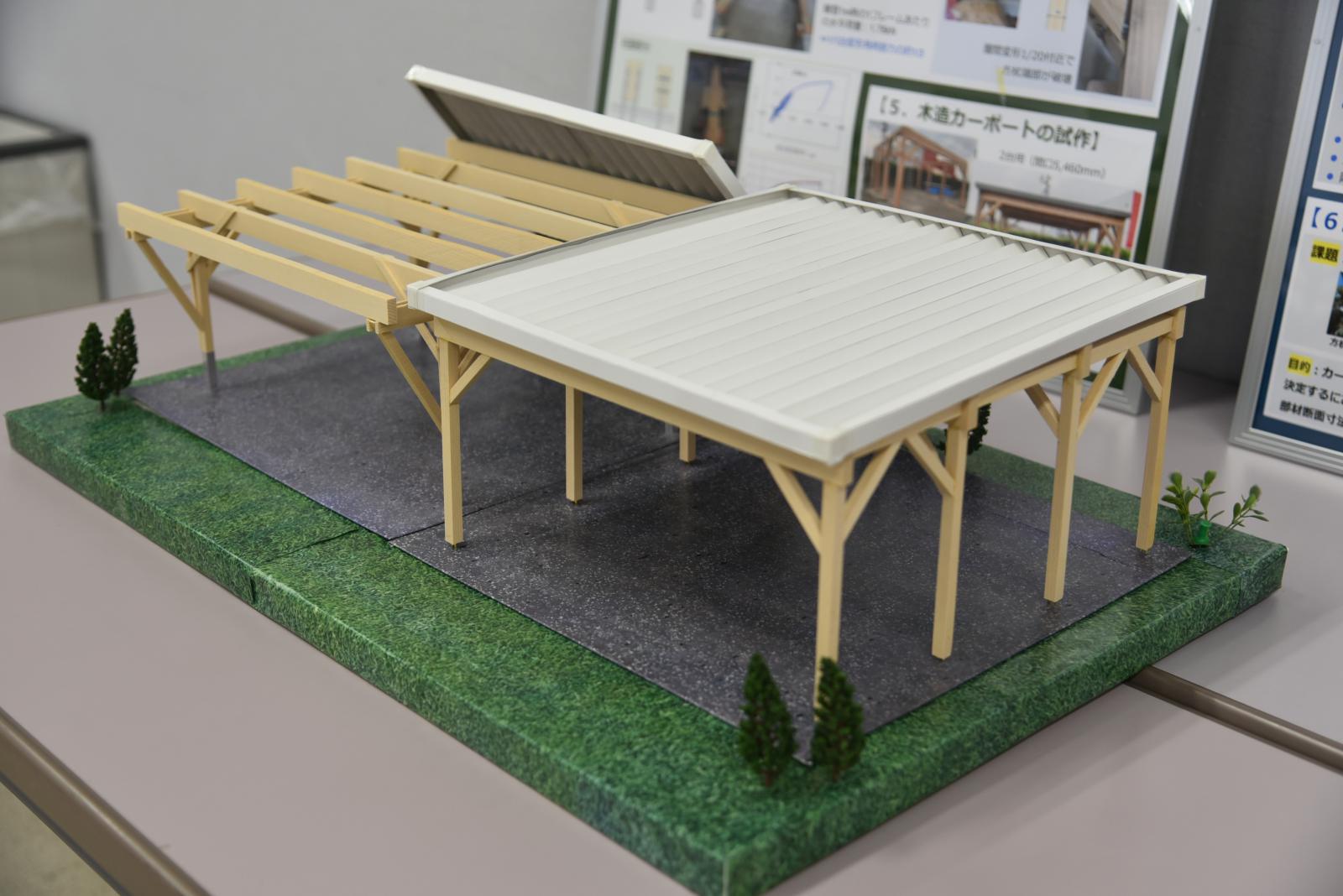

次に、「耐積雪100 cm の木製カーポート~産官学連携による研究開発と商品化の歩み~」と題して、建築環境システム学科 板垣 直行 教授と株式会社マサカ の眞坂恵理子 様による発表が行われました。発表ではお客様から上がった「木でカーポートを作れないか?」という声から本学地域連携・研究推進センターを経由して板垣先生との共同研究が始まった経緯が紹介されました。また、打ち合わせ中に「大学院ではどのようなことを学ぶのでしょうか?」という眞坂様の質問から本学大学院への進学を志し、社会人特別選抜試験に合格、長期履修制度を活用して研究を進められていることなどが話題にあがりました。

また、情報提供として、キャップストーンプロジェクトの成果発表も行われ、経営システム工学科3年の植田紗羽さんが株式会社虹の街様の課題にグループで取り組み、「あきらめない介護の周知~レンジでケアご飯選手権の開催~」と題し、在宅介護サービスの認知度を向上させるために「レンジでケアご飯選手権」を実施したことと、その結果を分析したところ、選手権には広報効果があり、選手権(コンテスト)を通じて在宅介護サービスの認知度が向上したことを報告しました。

最後にキャンパスツアーが行われ、創造工房やフィールドネットワーク実験室といった本学の特徴的な施設や設備を見学しました。普段あまり見ることのない施設を目の前にして、参加者は驚いた様子でした。

今回の交流プラザを通じて得られた知見やネットワークを活かし、今後の産学官の連携がより深まり、革新的な研究開発へとつながることが期待されます。

発表の様子

宮腰精機株式会社 藤原鈴司 様

建築環境システム学科 板垣 直行 教授

株式会社マサカ 眞坂恵理子 様

開発した木製カーポートの模型

会場からも様々な質問があがりました

キャップストーンプロジェクトの成果発表

キャンパスツアーの様子