【さくらサイエンスプログラム】の助成を受けマレーシア・マラ工科大学と交流を行いました

令和6年12月8日(月)から12月14日(土)の7日間、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が実施する国際青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプログラム)の支援を受け、マレーシア・マラ工科大学から教員1名・学部生7名が来日し、科学技術交流を行いました。

本プログラムは、システム科学技術学部 建築環境システム学科の大塚 亜希子助教が国際化推進室と連携して「伝統的建造物の実地調査による建物の長期利用を目指した保全のための協働ワークショップ」というテーマで交流計画を申請して採択されたものです。

本荘キャンパス・矢島地域でのワークショップ

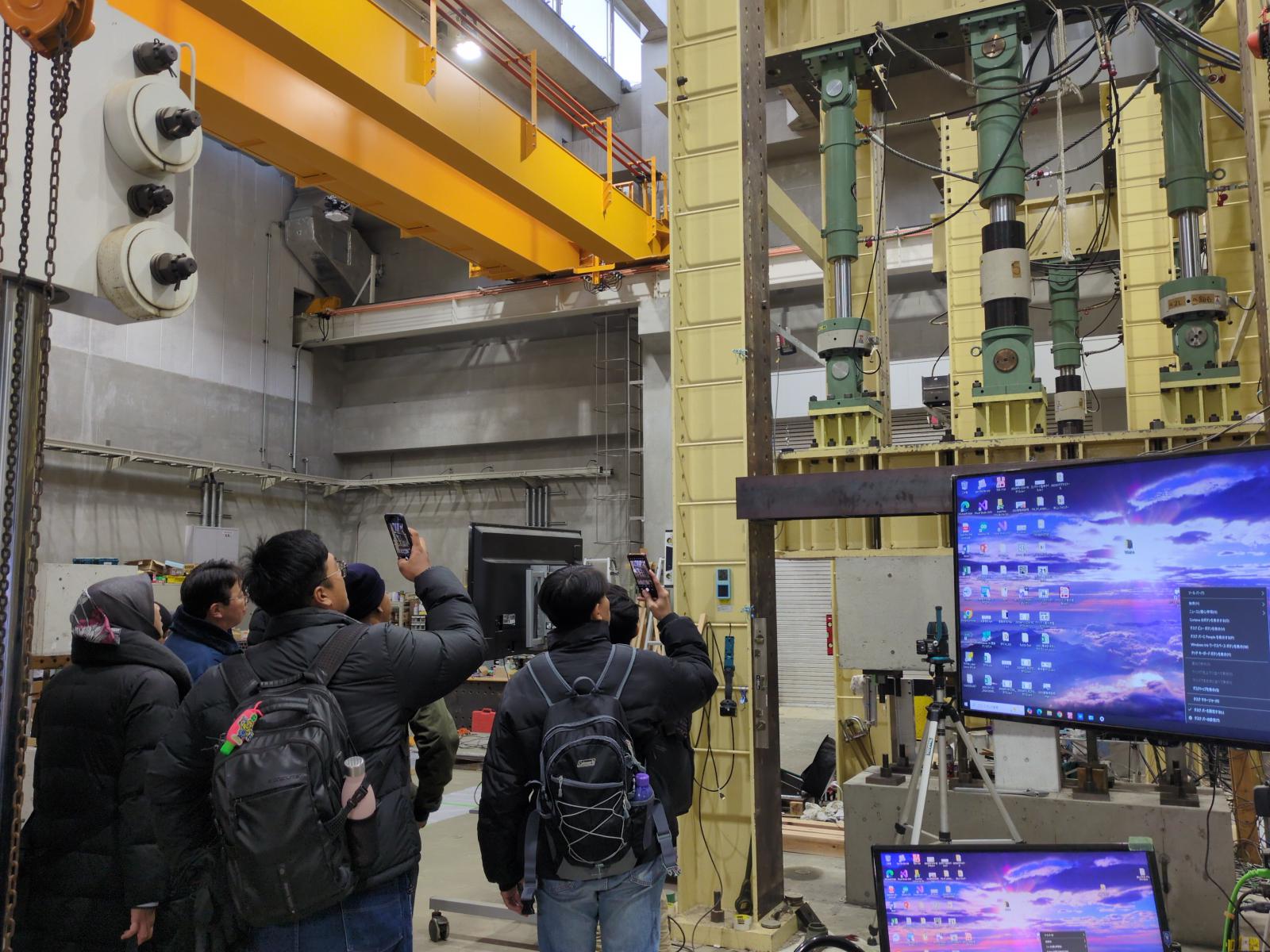

12月9日(月)は菅野 秀人教授による実験施設の見学が行われ、構造工学の最先端のアプローチについて学びました。その後、大塚亜希子助教による講義が行われました。講義の最後には「マレーシアでずっと残したいと考える建築や構造物を一つ選び、そのメンテナンス方法を考える」という課題が提示され、参加者は熱心に考え込んでいました。ワークショップの間には、時折質疑応答の時間も設けられ、参加者にとって刺激的な学びの場となりました。

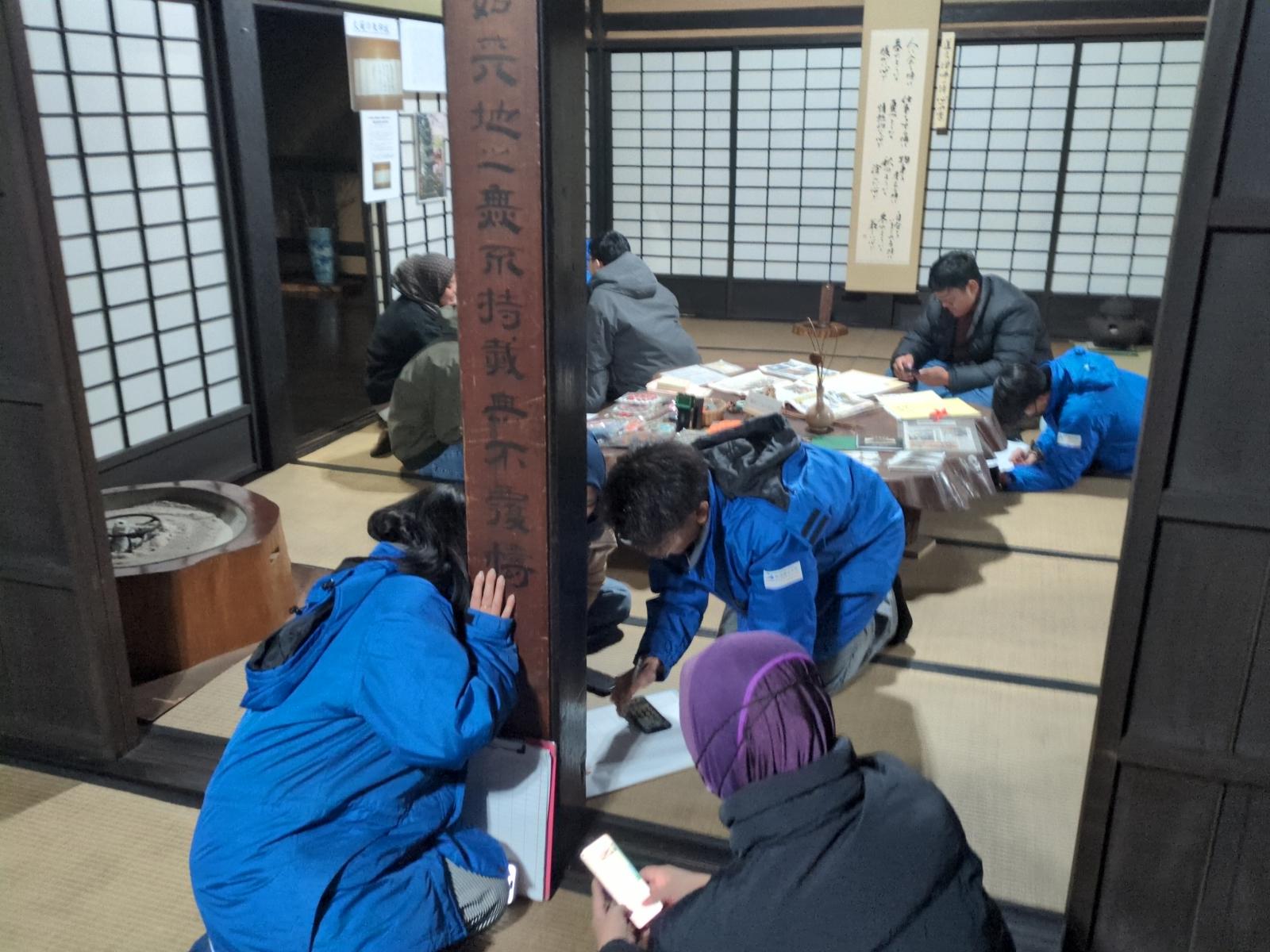

12月10日(火)は由利本荘市矢島地域に移動し、午前中は矢島地域の観光を行い、午後には伝統建築物の実測を実施しました。午前中の矢島地域観光では、囲炉裏を囲んでの交流が行われたほか、高建寺を訪問し、日本の社寺建築について学ぶ機会がありました。午後の伝統建築物の実測では、藁葺き屋根の木造家屋を測定しました。秋田県立大学の学生がマラ工科大学の学生をサポートしながら、慎重に作業を進める姿が印象的でした。この実測活動を通じて、この実測活動を通じて、両大学の学生たちの交流は一層深まりました。

12月11日(水)には、再び本荘キャンパスに戻り、前日に計測したデータの分析と、9日に提示された課題の発表が行われました。秋田県立大学とマラ工科大学の学生がそれぞれ発表を行い、マレーシアと日本の建築物に関する活発な研究交流が繰り広げられました。特に、マラ工科大学の学生による発表では、マレーシアの伝統的な建築職人技に関して感嘆の声が上がる場面も見られました。この発表会は、両大学にとって非常に意義深い交流の時間となりました。

矢島町・高建寺にて社寺建築を学びました

両大学の学生が協力して計測しました

お互いの発表に聞き入ります

学生同士の絆が深まりました

木材高度加工研究所訪問

12月12日(木)に木材高度加工研究所を見学しました。足立 幸司 教授による木材高度加工研究所の概要説明のあとに、北試験棟や2018年3月に完成した東北初の新しい実験施設である耐火試験棟などを見学しました。見学の最中には、足立 教授が(株)イトーキと製品化したバネバネの椅子に関して、足立 教授自ら説明をする場面がありました。

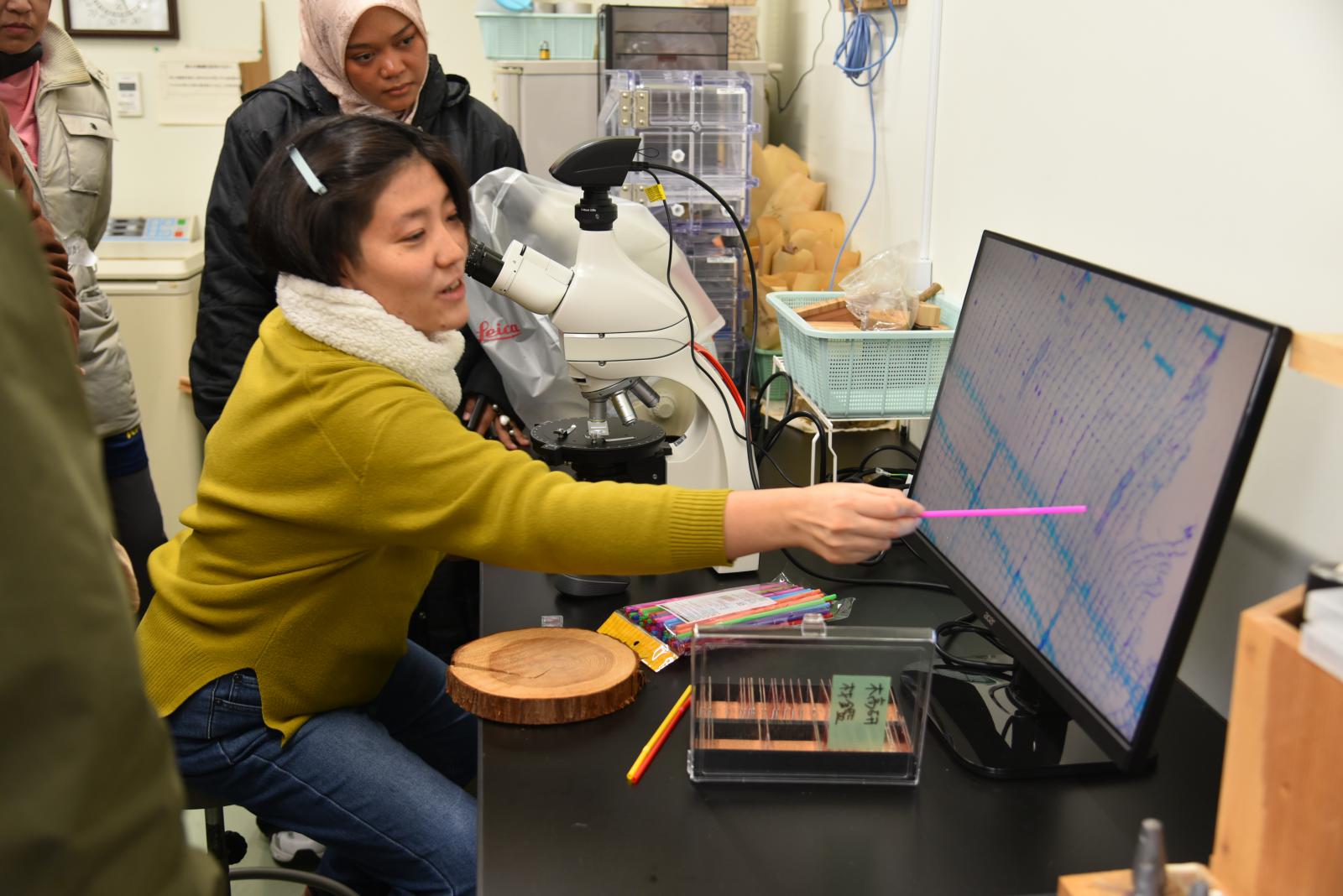

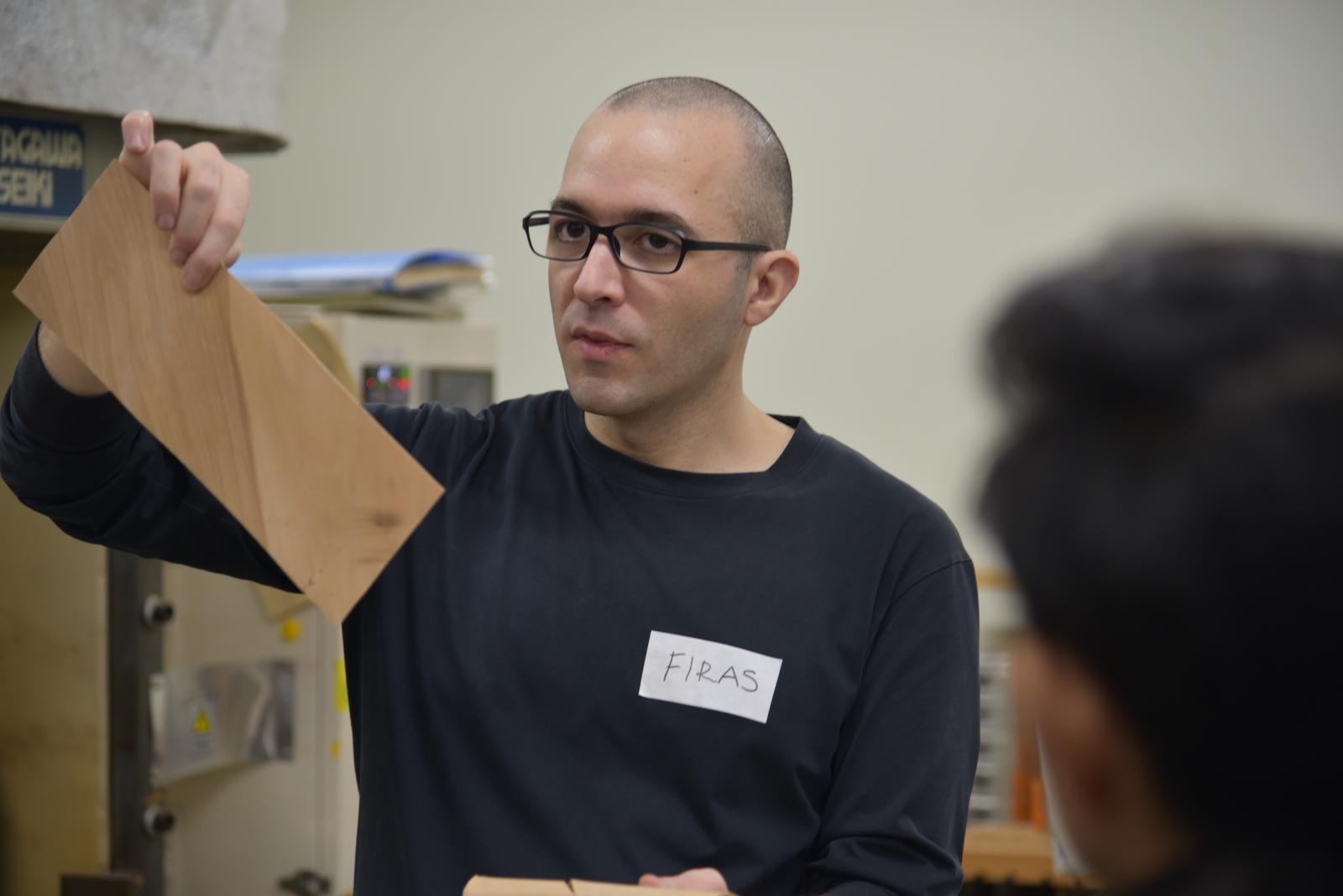

工藤 佳世 助教の研究紹介として、木を薄く切って顕微鏡で観察し、木の組織がどのようになっているかを実際に確認しました。また、足立 教授とフィラース 特任助教の研究紹介としては、水分と熱によって木を曲げる技術に関しての説明や実習が行われ、参加者は興味深く学びながら、実際に手を動かして楽しんでいる様子が伺えました。

耐火試験棟の見学

工藤 佳世 助教の研究室紹介

フィラース 特任助教による研究紹介

実際に木を曲げてみました

当日の様子

秋田南高等学校・秋田南高等学校中等部との交流

12月13日(金)に、異文化交流として秋田南高等学校・秋田南高等学校中等部を訪問しました。この訪問は、実践的なコミュニケーションと異文化理解に挑戦するために実施されました。当日は、小グループに分かれて校舎見学を行い、その中で茶道体験も実施され、日本文化への理解が進んだようです。校舎見学後はフリートークが行われ、参加者は自分の国について説明し合いました。日本の文化や日常生活について話す中で、アニメや日本とマレーシアの紙幣の違いについて盛り上がる場面もありました。その後、マレーシアの伝統的な遊び「Batu Seremban」を体験し、参加者は大いに楽しんでいました。集合写真を撮った後、参加者たちはそれぞれ写真を撮り合いながら、別れを惜しんでいる様子でした。

校舎見学

茶道体験

マレーシアの伝統的な遊び「Batu Seremban」の紹介

フリートーク終了後も皆さんで写真撮影をしていました

マラ工科大学の皆さんは学術的な活動の合間に秋田県立大学の学生と英語でコミュニケーションをとったり、実際に秋田県内の観光地を訪れたりもしました。本荘キャンパスのイングリッシュクラブの学生とは2日間にわたり英語のみで様々なテーマについて議論をし、友好を深めました。

今回のプログラムは、双方の学生にとって非常に有意義なものとなりました。今回の来日をきっかけに、今後も交流を続けていきます。