【YouTube公開】COI-NEXT本格型キックオフシンポジウムin Akitaを開催しました

『森の価値変換を通じた、自律した豊かさの実現拠点』

令和6年6月28日(金)、秋田市/ANAクラウンプラザホテルにおいて、本拠点の全体像と各研究開発課題の概要説明、さらには自治体、企業、研究機関等との連携推進の方策などについて意見交換するため、「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)キックオフシンポジウムin Akita」を開催しました。

当日は、森林・林業・木材産業界の企業・団体、森林資源や森林サービスに関わる研究者、まちづくりやスタートアップに関心のある方など約130名の皆様にご来場いただき、活発にディスカッションしました。皆様からお寄せいただいた貴重なご意見は、プロジェクト推進に大いに生かし、更なる展開に向けて奮励努力いたします。引き続き、ご指導の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

挨拶:福田裕穂 秋田県立大学学長兼理事長=拠点運営責任者

過剰な森林伐採などによる地球温暖化など世界的に環境の劣化が懸念される中、秋田県では人口減少と少子高齢化が急速に進行し、様々な問題が顕著になってきている。秋田県は課題先進県、ピンチをチャンスに変える新しい視点が必要である。食料自給率も高く、森や自然など豊かな資源を豊富に持っている。森をターゲットに、秋田の3公立大学がそれぞれの個性を生かしながら協働し、自治体、参画企業、研究機関等と連携しながら地域振興に貢献したい。多くの皆様に本プロジェクトに参加していただき、これまでにはない新しい森の価値を創造し、秋田モデルを日本全体に、さらには世界に広げていきたい。

秋田県副知事 神部 秀行 様

森林が県土の7割を占める秋田県は古くから森とともに暮らし森に守られながら生活してきましたが、最近では森の存在価値が比較的低く評価される場合もある。そのような中で、本プロジェクトは育成型として約2年間、13回もの「ソウゾウの森会議」が開催され、秋田の将来について多角的に議論してきた。森林資源を有効活用することにより技を継承し、まちづくりに取り入れることでカーボンストックを推進し、さらには森を空間的存在として適用することで、健康寿命の延伸や自殺率の低減に繋げるなど、本格型への昇格に伴い、森の価値をしっかり掘り起こし、ここ秋田に根付くよう期待している。

研究開発課題紹介

【研究開発課題1】(森と空間)里山を含む中山間地域における価値創造

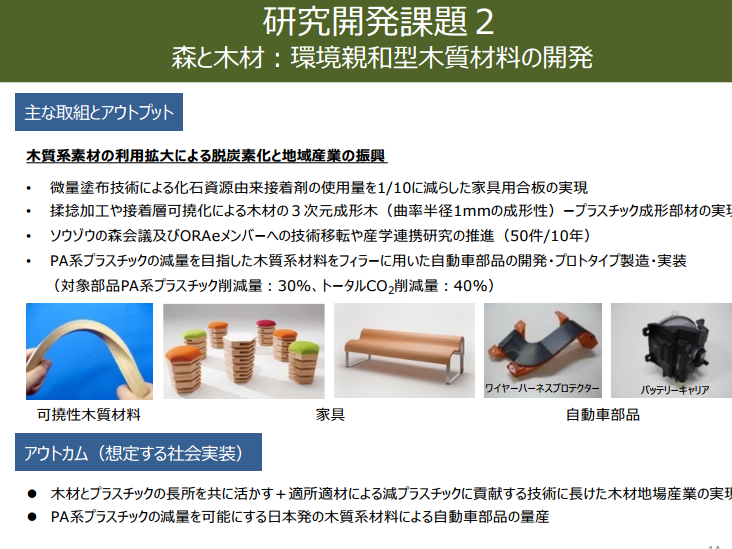

【研究開発課題2】(森と木材)環境親和型木質材料の開発

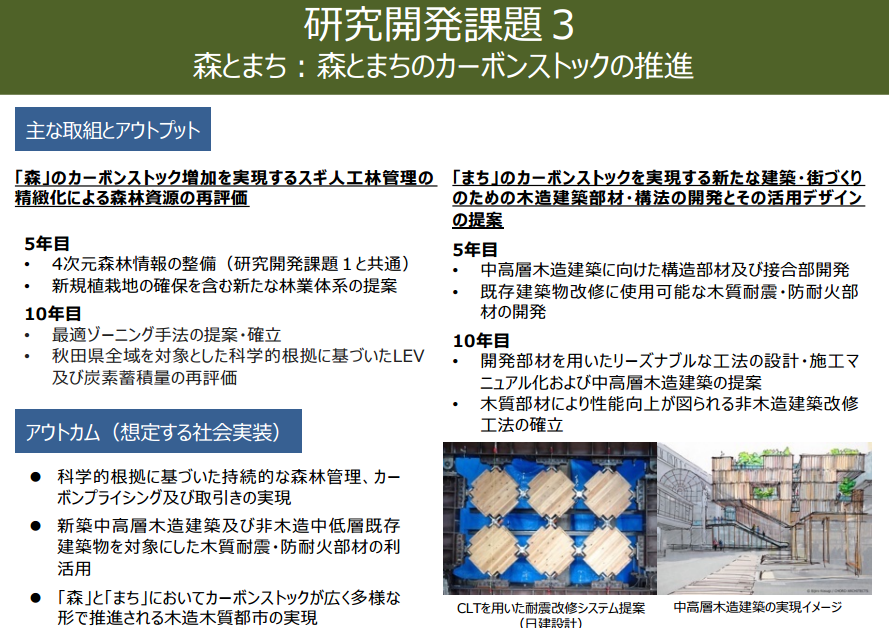

【研究開発課題3】(森とまち)森とまちのカーボンストックの推進

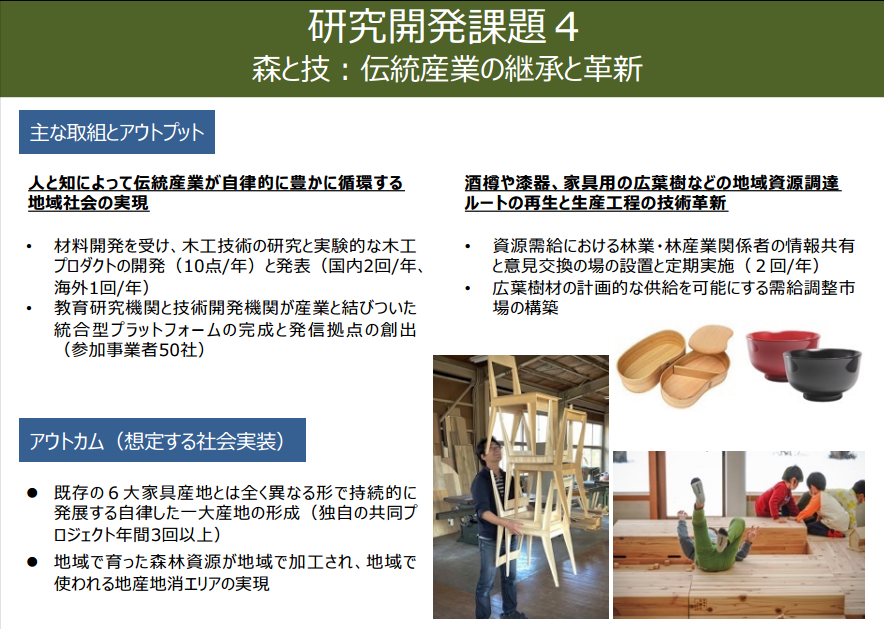

【研究開発課題4】(森と技)伝統産業の継承と革新

【研究開発課題5】(森と人)地域起業家醸成プロセスの実証と自律的な豊かさの評価指標の確立

パネルディスカッション

本プロジェクトに期待するところ、目指すべきところについてディスカッションを行いました。〇モデレーター 壁谷武久(一般社団法人サステナブル事業推進機構・専務理事)

〇パネリスト 本プロジェクト参画企業メンバー

一般的に、人口減少など未来の推計予測は立てるが、それに対する有効な解決策はほとんど提示されていない。本プロジェクトが先導役を担い、地域社会に青写真を提案していくべき。 例えば、2050年に向け、カーボンニュートラルをどのように達成するのか、という課題に対し、(本格型プロジェクトの10年という期間と同じように、)10 年で方向性を明確にし、社会構造やエネルギー問題も含めて推進していくべきである。森と空間、木材、まち、技、人の5項目を創造的に掛け合わせながら価値変換をどう実現し、どう地方の将来像を描いて元気な地方を創り上げていくか、この10年がまさに正念場である。

拠点情報

名称森の価値変換を通じた、自律した豊かさの実現拠点

プロジェクトリーダー

秋田県立大学木材高度加工研究所 教授・所長 高田克彦

代表機関・参画機関

(代表機関)

秋田県立大学

(幹事自治体)

秋田県

(幹事機関)

国際教養大学、秋田公立美術大学、㈱Q0、一般社団法人サステナブル経営推進機構、㈱秋田銀行

(参画機関)

京都大学、神戸大学、静岡大学、森林研究・整備機構森林総合研究所、能代市、大館市、㈱竹中工務店、トヨタ車体㈱、森林資源バイオエコノミー推進機構㈱、㈲r-homeworks、㈱日建設計、㈱イトーキ、㈱長谷萬、詩の国秋田㈱

(参考)「共創の場形成支援プログラム」地域共創分野・本格型への昇格プロジェクトとして採択

(参考)第1回ソウゾウの森会議(あきた芸術劇場ミルハス)

大学、市民、企業、行政など地域のステークホルダーが一堂に会し、「ソウゾウの森会議」と題して、豊かな暮らしの具体化と実現のために取り組みました。その集大成として、令和5年11月24日、あきた芸術劇場ミルハスにて、「第1回ソウゾウの森大会議」が開催され、当日は、県内の大学生や若手事業者、大学研究者や行政関係者など98名が参加、これからの秋田、地方をどのように創造していくのか議論しました。

.JPG)

.bmp)