令和7年度入学式を執り行いました

令和7年4月7日(月)、秋田キャンパス講堂にて、令和7年度秋田県立大学入学式が執り行われ、編入学生を含め学部生419名(システム科学技術学部248名/生物資源科学部171名)、大学院生90名(システム科学技術研究科58名/生物資源科学研究科32名)の入学が許可されました。福田裕穂学長は式辞の中で、「大学での学びを統合・応用して企業や実社会の抱える問題の解決策を提示する「キャップストーンプログラム」、国際感覚を備えた人材を育成するため、海外大学等との学術交流の推進や海外の学生との交流など、本学は皆さんの学びを進化させる多くの取り組みを用意しています。是非、大学では色々なことに挑戦して、自らを磨いてください。そして、自ら課題を選びとって、課題解決に向けた挑戦をしてみてください。私たち教職員は全力で皆さんを支えます。皆さんが、未来の秋田県、未来の日本、さらには未来の地球を創造するプロフェッショナルとなるべく、本学で学び、かつ充実した生活を送ることができることを願っています。」と新入生へメッセージを贈りました

また新入生を代表して、システム科学技術学部 建築環境システム学科 佐藤 菜那恵 さんが「日々の発見・感動を大切にしながら、常に未来の大きな目標を見据えて勉学に励むとともに、本学学生としての自信と誇りを持って自らを向上させ、先輩たちとともに本学の無限の可能性を切り拓いていくことを誓います」と力強く宣誓すると、在学生代表の生物資源科学部 アグリビジネス学科4年 山本 真理奈 さんが「様々な言葉や生活、文化、人柄に触れ、自分の知識や考えを広げてください。一つ一つの出会いを大切にし、仲間と一緒に大学生活を充実したものとしてください。様々なことに挑戦し、卒業する頃には成長を感じられるような大学生活が送れることを願っています。」と新入生に歓迎と激励の言葉を贈りました。

新入生の皆さん、ご入学、誠におめでとうございます。皆さんにとって実りある大学生活になることを祈念します。

■福田裕穂学長式辞

■写真はフォトギャラリーからもご覧ください。

福田 裕穂 学長 式辞

来賓祝辞 佐竹秋田県知事

新入生代表挨拶 佐藤 菜那恵 さん

在学生からの歓迎の言葉 山本 真理奈 さん

大学院入学生

大学院入学生

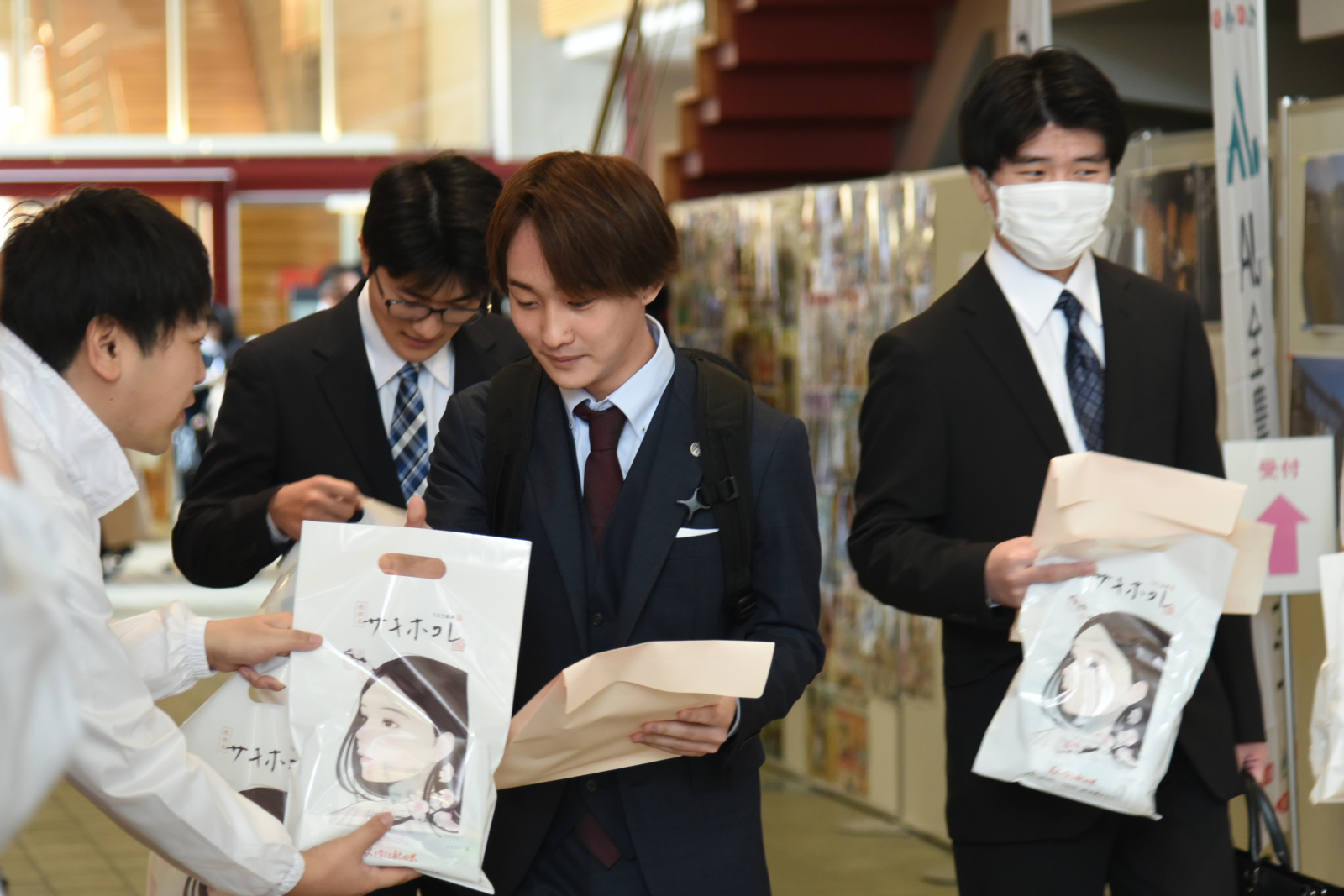

JA全農秋田から「サキホコレ」が贈呈されました

.png)

竿燈会が新入生歓迎の演技を披露(秋田キャンパス)

竿燈会が新入生歓迎の演技を披露(秋田キャンパス)

.png)

本荘キャンパス到着!!

本荘キャンパス到着!!

由利本荘市の皆さんがお出迎えして下さいました

由利本荘市の皆さんがお出迎えして下さいました

学長式辞全文

秋田県立大学に入学された皆さん、そして大学院へ進学・入学された皆さん、おめでとうございます。本年度、システム科学技術学部に248名、生物資源科学部に171名、大学院システム科学技術研究科に54名、生物資源科学研究科に27名が入学し、両研究科まとめて博士後期課程には9名が進学しました。秋田県立大学の教職員を代表して、皆さんの入学・進学を心から歓迎致します。また、ご家族はじめご関係の皆さまにも、心からお祝いを申し上げます。

秋田県立大学は、20世紀末の1999年に創立され、今年で開学27年目を迎えました。本学は、21世紀を切り開いていく人材を育成するとともに、先端的な研究や技術開発を行い、秋田県、日本そして世界の持続的発展に貢献することを目指しています。これまでに本学を卒業した卒業生総数は10,000名を超えましたが、卒業生は皆、本学での学びを活かし、現在さまざまな分野で活躍しています。皆さんも是非、これら卒業生に続き、しっかりと本学で学び、社会に羽ばたいていってほしいと思っています。

現在、世界は大きな転換期にあります。中東やウクライナでの戦争、独裁的リーダーの台頭、グロバール化の混乱、国々の関係の複雑化などの国際情勢の緊迫化に加え、温暖化などの地球規模での環境悪化により、世界は先の見えない状況に陥っています。日本を見ても、産業の弱体化や研究力の低下、財政の悪化、さらには身近な秋田県でも少子高齢化など、さまざまな困難が立ち塞がる中で、先が見通せません。このように先が見通せない時代は、本当に大変な時代なのですが、実はこれまでとは違う新しい道を見つけるチャンスでもあるのです。そして、ここに集っている若い皆さんこそ、このピンチの中で、課題を見出し、これに解決の道をつけることで、チャンスに変え、次の世界を切り開いていくのにふさわしい人なのです。ぜひ、志を高く持って大学で学び、世界を切り開く旅に出てください。

それでは、若い皆さんはこれから何をすれば良いのでしょう。それを決めるのは、皆さん一人一人ですが、今日は、世界が直面する大きな課題を解決しようと頑張った人たちの話をして、ヒントにしてもらえたらと思います。話は生物に近いものになりますので、システム科学技術学部の皆さんには、馴染みが薄いかもしれませんが、エッセンスだけを理解してもらえればそれで良いかと思います。

ところで、皆さんはSDGs、この単語をよく知っていますね。Sustainable Developmental Goalsの略語で、国連が2030年の達成を目指して立てた目標です。17の目標があることも皆さん知っていますね。それでは、SDgsはなんだか覚えていますか。この目標は「飢餓をゼロに」です。今の日本では、幸いなことに、食べ物がなくてひもじい思いをしている人はあまりいませんので、この目標に対する注目度は日本ではあまり高くありません。ところが、今、世界人口の1割に当たる7億5千万人もの人が餓えに苦しんでいて、国際的には非常に重要な目標なのです。

飢餓は、気候変動や耕地の劣化などで作物の収量が減ることにより引き起こされます。このような直接的な要因以外にも、人口の急増、紛争、貿易、景気、物価高騰などの社会的、経済的要因によっても起こります。今、世界中で起こっている紛争や戦争が拡大すると、直接的に日本が巻き込まれないとしても、食料自給率が38%と食料の多くを海外に頼っている日本は突然に食料難にさらされることになります。日本のお米にしても、これまで米余りがずっと言われてきましたが、50年ほど前までは、足りない食料用のお米を輸入していたのです。今でも、ちょっとした不作からコメの値段が急に上がったように、注意深く将来に備えることが必要なのです。

皆さん、世界の3大穀物はなんだか知っていますか。米、小麦、そしてトウモロコシです。2022年には米が5.2億トン、小麦が7.8億トン、トウモロコシが11.7億トン生産されています。人類は1万年もの前から野生の植物を改良して作物へと変えようと試みています。トウモロコシを例にとると、大きくする、実の量を増やす、実を落ちないようにするなど、さまざまな工夫をしてきて、今の作物を作ってきました。それでも、何度も人類は食料危機に襲われます。第2次世界大戦後、世界中でベビーブームが起こります。そのため、世界人口が急増し、食料の生産が人口の増加に追いつかない事態となりました。この食料危機を救ったのが、緑の革命と言われる農業革新です。

この緑の革命について今日は話したいと思います。時は第2次大戦直後。ベビーブームにより急増した人口に対処するため、穀物の生産量を格段に増やす必要が出てきます。そこで人は知恵を絞ります。一般に肥料の量と生産物の量は正の相関があります。しかし、肥料をたくさん与えると、イネもコムギもひょろひょろと伸びて倒れてしまいます。これでは穀物をとるどころではありません。そこで、肥料をたくさん与えてたくさんの実をつけても倒れない植物を作ることを考えたのです。このためにやや身長の低い、これを半矮性といいますが、イネとコムギの緑の革命では、この性質を作物に導入することを目指しました。

コムギに関しては、メキシコシティーにある国際トウモロコシ・コムギ改良センターで、ノーマン・ボーローグ(Norman C. Borlaug)らにより研究が進められます。その時使われた、半矮性の性質は、日本のコムギ品種「農林10号」に由来します。そして、半矮性に春播性と病害抵抗性などを付与した系統を選抜し、高収量品種を生み出し、多くの地域で人々の食糧を支えることになりました。そして、コムギの改良を通して、緑の革命に取り組んだノーマン・ボーローグ博士には、1970年にノーベル平和賞が贈られています。

一方、イネではフィリピンの国際イネ研究所(IRRI)で半矮性高収量品種の開発が進みます。そして、1966年にヘンリー・ビーチェル(Henry M. Beachel)が、半矮性高収量品種IR8品種を開発します。半矮性の導入によって作物が倒伏しにくくなり、肥料に応じた収量の増加と気候条件に左右されにくい安定生産が実現しました。さらに国際イネ研究所のグルデブ・クッシュ(Gurdev S. Khush)により、病害虫抵抗性と早生性などが付与された半矮性の改良品種「IR36」が育成され、広大な地域に栽培されるまで普及しました。ビーチェル博士とクッシュ博士には、1987年に日本国際賞が授与されています。緑の革命では品種の創出だけでなく、灌漑設備の整備、肥料の改良など多くの技術開発が行われました。また、このためにロックフェラー財団やフォード財団のような非営利団体が全面的に協力しました。重要だと私が思うのは、世界中の研究者や民間団体が協力して新たな品種や技術を作りだすという国際的な共同作業が行われたことです。この緑の革命によって1960年代中ごろまでは危惧されていた食料危機は回避されただけでなく、需要増加を上回る供給の増加によって食料の安全保障が確保され、穀物価格の長期的な低落傾向によって消費者は大いに恩恵を受けました。ここまでがサクセスストーリーです。

しかし、緑の革命は、いいことばかりではありませんでした。緑の革命の原動力となった高収量の新品種はとても肥料吸収力が高く、化学肥料を使うことでより多くの収量が見込まれました。その結果、化学肥料が多用され、土壌環境の劣化や土の肥沃度の低下が起こりました。また過剰な窒素やリンなどは湖沼などに流れ込み、湖沼の富栄養化をもたらし、水質の急激な悪化をもたらしました。生産量の向上は農薬の使用とセットで行われましたので、生態多様性の減少や生態系の不安定化をもたらしました。またこの農法は多量の水を必要としたため、水と一緒に上がってくる塩により塩害が起きたケースも多く見られました。そうした土地は放棄され、農民の生活をかえって苦しくすることにもなりました。緑の革命から現在までに、科学は大きく発展しています。

当時、イネとコムギの半矮性の性質を与えることになった原理はわかっていませんでした。2004年に日本の農林水産省が中心となった世界共同研究International Rice Genome Sequencing Projectによりイネ品種「日本晴」の全ゲノムが解読されます。これが嚆矢となり、イネやコムギの成長や環境応答に関連する遺伝子が次々と明らかになります。その結果、緑の革命を支えたイネの半矮性の遺伝子は、成長に関わる植物ホルモン、ジベレリンの合成遺伝子の機能に関連していることがわかりました。また、コムギの農林10号に由来する半矮性遺伝子は、ジベレリンの情報伝達に関連するタンパク質に欠陥があり、ジベレリンの情報が正しく伝わらなくなったものでした。現在では科学の進展から正確にその原因遺伝子もその働きもわかるようになってきています。

そのため、このような科学的な成果をもとに、作物の性質を知り、遺伝子を調整することで、高い生産量をもち、環境にもやさしい、持続可能な作物を作っていけるようになりつつあります。新たな作物を育てることは新たな農業環境を整えることでもありますので、新たな農業技術の開発も必要になります。このような中で、秋田県立大学ではスマート農業など農工連携による新たな取り組みを始めています。多くの課題をいまだに抱える農業は、すでに蓄積されてきた科学や技術の成果を十分に活かしながら、将来性のある産業へと発展していくその入り口に立っているのだと思っています。

今日は、緑の革命の話を中心に食料と研究と国際性の話をしました。皆さんは、新しい生活や学びに胸膨らませて、大学に入ってきていることと思います。秋田県立大学が第1志望でなかった人もいるかもしれませんが、皆さんはとても良い大学、そして良い地域で勉強をすることになったのだと、皆さんの強運を祝福したいと思います。秋田県は課題先進県です。私たちの大学はこの課題に正面から立ち向かいます。この秋田県の課題の解決を目指すことが、日本のそして、世界の課題解決に直結します。そしてその取組の中で、誰も見たことのない知や誰も作ったことのない技術に到達できるのだと考えます。

最後に皆さんには、秋田県立大学の今年度のワクワクする取り組みのいくつかを紹介します。まずは東京大学と秋田県立大学の間の包括協定の締結です。これをこの4月に結ぶことにしています。これにより、私たちの先生が東京大学で教え、東京大学の先生が県立大で教えることのできるようになり、学生は東京大学の先生の指導を受けることができるようになります。2大学間での学生の行き来も活発になるはずです。2つ目は、システム科学技術学部で昨年から始めたキャップストーンプログラムの拡充です。これは大学での学びを統合・応用して企業や実社会の抱える問題の解決策を提示するという教育プログラムです。昨年度開始した3学科に今年度から2学科が加わりますので、すべてのシステム科学技術学部の学生が社会に出る前に、企業や自治体での実践体験をすることになります。生物資源科学部にもこれを導入する方向で議論を進めていますので、生物資源科学部の皆さんはもう少しお待ちください。3つ目は国際化を促進するプログラムの拡充です。昨年度からアメリカのニュージャージー州立大学をはじめ多くの大学と協定を新たに結び、皆さんが海外で学んだり、日本で多様な海外の学生と交流したりできる機会を増やしています。

このように、秋田県立大学は皆さんの学びを進化させる多くの取り組みを用意しています。是非、大学では色々なことに挑戦して、自らを磨いてください。そして、自ら課題を選びとって、課題解決に向けた挑戦をしてみてください。私たち教職員は全力で皆さんを支えます。皆さんが、未来の秋田県、未来の日本、さらには未来の地球を創造するプロフェッショナルとなるべく、本学で学び、かつ充実した生活を送ることができることを願い、学長の式辞とします。

学長 福田 裕穂