【プレスリリース】本学教員らの研究成果が国際学術誌Science Advances誌に掲載

生物資源科学部応用生物科学科/植物機能研究グループの尾﨑 紀昭 准教授[専門:生体鉱物学]らの共同研究チームが行った研究の成果が、アメリカ科学振興協会(AAAS)が発行するScience Advances誌に、令和7 年 7月23日午後2:00(米国東部夏時間、日本時間7月24日午前3:00)に掲載されました。発表のポイント

1.最先端のX線技術を用いることで、石灰化に重要な細胞内Ca2+貯蔵庫を円石藻の細胞内で発見し、Ca-rich compartmentと命名しました。2.Ca-rich compartmentは石灰化の各段階(ステージ1~4)において、その数や体積、形状などがダイナミックに変化することが分かりました。

3.今後、ブルーカーボン固定技術への応用と地球の環境変動に対する海洋生物の適応戦略の謎を解く手がかりが得られることが期待されます。

概要

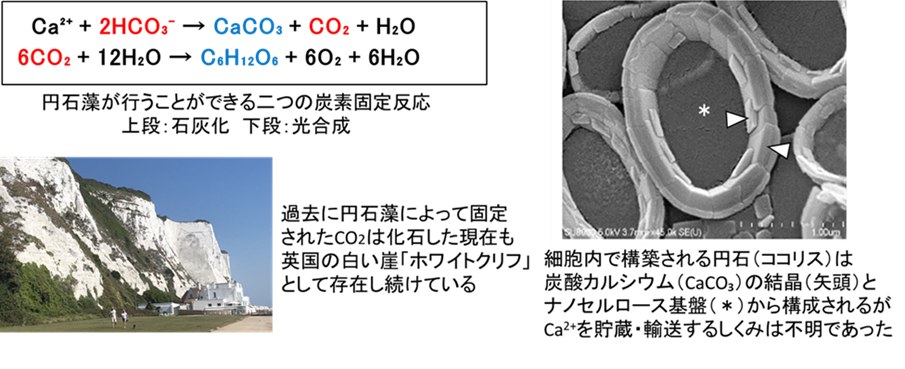

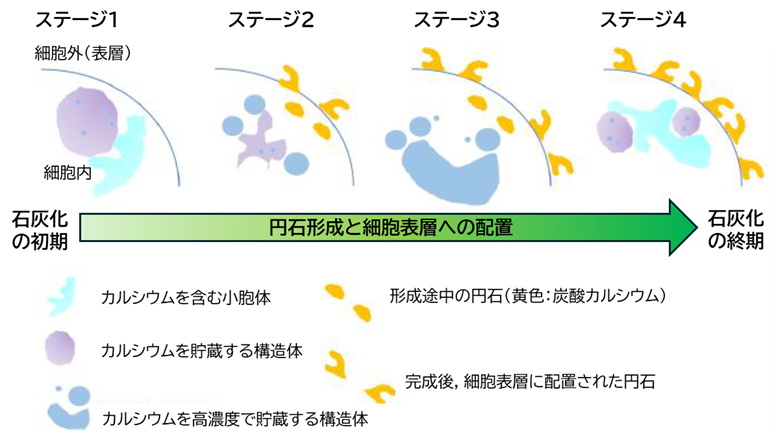

| 円石藻は、海洋における主要な炭酸カルシウム生産者であると同時に、光合成を行うことができるブルーカーボン生態系の一員として、地球の炭素循環にきわめて重要な役割を果たしています(図1)。円石藻の遺骸は海底へと沈んで化石化し、石灰岩として存在し続けることで地球上の二酸化炭素を「固体」として長期的に隔離してきました。円石藻はバイオミネラリゼーションの一つである石灰化によって炭酸カルシウムを主成分とする円石を細胞内で組み立て、細胞表層に配置します。しかしながら円石藻の細胞内で炭酸カルシウムがどのように形成されるのかは、これまで詳しくわかっていませんでした。先行研究では、カルボキシ基に富む特殊な酸性多糖が炭酸カルシウム形成に重要な役割を果たすことが示されてきましたが、酸性多糖の働きだけでは石灰化に必要なカルシウムイオン(Ca2+)を十分に供給できないことから、未知のCa2+貯蔵・輸送経路の存在が予測されていました。しかし、従来のイメージング技術では、その貯蔵・輸送経路を特定することは困難でした。 本研究では、英国エディンバラ大学のFabio Nudelman教授らと欧州(英瑞独仏)の国際共同研究チーム、秋田県立大学の尾﨑紀昭准教授が連携し、最新の技術であるクライオX線タイコグラフィー(クライオPXCT)とナノビームスキャン・X線蛍光(ナノビームXRF)の両イメージング画像を詳細に解析した結果、円石藻の細胞内にCa2+を貯蔵・輸送する新たな構造体(Ca-rich compartment)が存在することを見いだしました(図2)。今回発見したCa-rich compartmentは石灰化の各段階で、形状や体積、個数が著しく変化するなど、非常にダイナミックな構造体であることがわかりました(図3)。また、周囲の環境変動によって細胞表層の炭酸カルシウムが溶解すると、ただちに細胞内のCa-rich compartmentが動的に変化する様子が確認されました。 以上の知見により、円石藻の石灰化と光合成をモデルとした新規ブルーカーボン固定技術の創出に加え、海洋酸性化など環境変動に対する海洋生物の適応戦略の謎を解く応用研究への展開が期待されます。 |

図 1. 円石藻によって行われる炭素固定と円石、石灰岩について

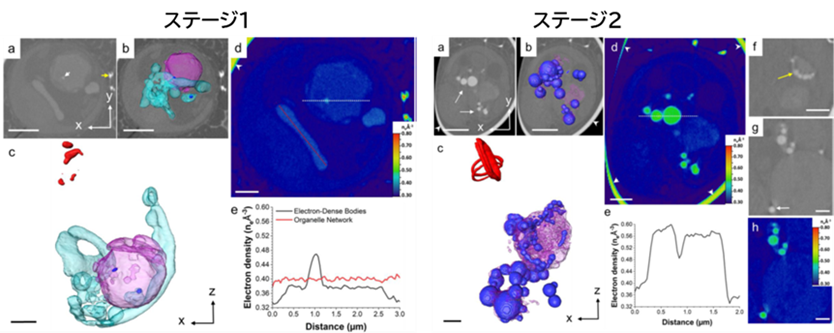

図 2. クライオPXCTによる細胞内の断層写真と三次元画像の再構成

細胞内(石灰化ステージ1、 2)のクライオPXCT像(a:白黒画像)と立体構築したイメージング画像(b, c:カラー画像) 。構造体(Ca-rich compartment)が水色から紫色、紫色から青色へと動的に変化していく様子が見られた。dとeは構造体の電子密度を測定したもの。赤色は細胞表層に配置された円石を示す。

図 3. 石灰化の各段階におけるCa-rich compartmentのダイナミズム

研究の詳細

研究の背景

円石藻は海洋の主要な植物プランクトンであり、海水に溶けた二酸化炭素(正確にはHCO3-)とCa2+を結びつける石灰化反応によって炭酸カルシウムから成る円石(ココリス)を生産することで二酸化炭素を固体へと隔離する役割があります(図1)。その遺骸は海洋堆積物(石灰岩)として大量の二酸化炭素を隔離し、生物地球化学的循環において重要な役割を果たしてきました。円石藻の石灰化に重要なCa2+の輸送メカニズムは、Ca2+濃度を制御しながら、必要量のCa2+を供給する仕組みが必須ですが、以下のことが明らかになっていました。(1)細胞膜のイオンチャネルを介して海水からCa2+を細胞内に取り込む

(2)酸性多糖と Ca2+が結合した凝集体(顆粒)が石灰部位へとCaを蓄積・運搬する

(3)細胞質の Ca2+濃度は低く保たれており、細胞内で石灰化が起こるには細胞質とは隔離された区画で通常時の数千倍の濃度上昇が局所的に必要となる

したがって、酸性多糖のほかにもCa2+を高濃度に貯蔵・輸送する未知のルートがあると考えられてきましたが、円石藻細胞の直径は約10μmと小さく、従来のバイオイメージング技術では内部を詳細に分析することが困難でした。そこで、本研究では、分解能がきわめて高いクライオPXCTとナノビームXRFの両分析法を併用することで、円石藻の細胞内におけるCa2+貯蔵庫の探索に挑戦しました。

本研究の成果

本研究では、円石藻Chrysotila carteraeの細胞内をクライオX線タイコグラフィー(クライオPXCT)で分析することで、これまでに発見されなかった電子密度の高い構造体を特定しました(図2)。さらに元素同定が可能なナノビームスキャン・X線蛍光法(ナノビームXRF)によりカルシウム(Ca)とリン(P)の含有量を測定した結果、クライオPXCTで発見した構造体(Ca-rich compartment)はCaとPを高濃度に含むことがわかり、おおよそCa:P = 4:1の比率で含まれていました。この研究結果を得るために、細胞外に配置されている円石の炭酸カルシウム結晶を金属キレート剤であるEDTAで溶解させた後、生命活動を何とか維持できる低Ca人工海水培地(Ca2+の終濃度100μM;天然海水の1/100)に移したところ、石灰化を開始する直前の状態のまま維持できることがわかりました。この状態から通常の海水培地(Ca2+の終濃度10 mM)へと戻して4, 8, 12, 24時間経過した各細胞を急速冷凍して、クライオPXCTで撮影しました。その結果、石灰化の各段階(ステージ1~4)に応じて、細胞内のCa-rich compartmentはその形状、体積、個数をダイナミックに変化させることが判明しました(図3)。従来、細胞内にはCa2+を含有する多様な構造体が別々に存在すると考えられていましたが、これらが同一の構造体由来であることがわかったのです。細胞内の無機イオンの経時的変化をクライオPXCTとナノビームXRFで追跡できることは、円石藻の石灰化だけではなく、空間的かつ時間的な制御が行われるバイオミネラリゼーションの分子メカニズムを知る上で有効な手段になると考えられます。

今後の期待

クライオPXCTは細胞を急速凍結し、可能な限り生きた状態に近い条件で細胞内部の断層を高分解能で撮影できます。これにナノビームXRFを併用することによりPXCTで発見した未知の構造体の元素組成を明らかにできることから、今後も新たな無機イオン貯蔵庫が発見される可能性があります。また、先述のように円石藻は海洋における重要なブルーカーボン資源であり、これまでに大量の二酸化炭素を石灰岩へと変えて封印(貯留)してきました。円石藻はジュラ紀から白亜紀にかけて最も繁栄し、過去の気候変動を乗り越えながら。現在も世界の海洋に広く生存しています。円石藻の石灰化メカニズムを明らかにすることで、昨今の環境変動に対する海洋生物の適応戦略解明と新たなブルーカーボン固定技術の開発につながることが期待されます。用語の解説

(1)クライオX線タイコグラフィー(クライオPXCT)試料を急速凍結することで、氷の結晶化による組織・細胞の破壊を防ぎ、X線の波が互いに干渉し合う性質(コヒーレンス)を活用したイメージング技術で高い空間分解能を持つ。X線を試料に照射し、二次元的に走査(スキャン)しながら取得できる回折パターンをもとに位相回復計算を実施して画像を再構築する手法。

(2)バイオミネラリゼーション

生物が鉱物を形成する現象のことで、生物の体内または表層において常温・常圧下の温和な条件で鉱物が形成される。石灰化もバイオミネラリゼーションの一つであり、脊椎動物の歯や骨の主成分であるリン酸カルシウム形成、軟体動物の貝殻やサンゴの骨格の主成分である炭酸カルシウム形成などが良く知られている。

(3)ブルーカーボン

陸上植物が光合成で固定するグリーンカーボンに対して、海洋生物が固定する炭素のことをブルーカーボンという。ブルーカーボンの主体は微細藻類による光合成であるが、石灰化も海水に溶けた二酸化炭素(大部分がHCO3-として存在)を吸収・固定するので、ブルーカーボンの一例と定義できる。円石藻は石灰化と光合成の両反応を行うことができるため、光条件下では石灰化で生じた二酸化炭素はただちに光合成に利用される。

(4)ナノビームスキャンX線蛍光(ナノビームXRF)

ナノビームXRFは、分析領域をマイクロメートルからナノメートルのサイズにまで絞り込める技術で、従来は困難であった微小領域の元素分析が可能となった。そのため生体組織や細胞内部における元素の分布などを高分解能で調べることができる。

研究体制

本研究は、英国エディンバラ大学(Nudelman教授)が立案・主導し、秋田県立大学(尾﨑紀昭准教授)と欧州の各研究機関(英国オックスフォード大学、スイス パウル・シェラー研究所、スイス連邦工科大学、ドイツ グライフスヴァルト大学、フランス エクス=マルセイユ大学)の国際共同研究として行われました。成果掲載誌

掲載誌Science Advances誌

タイトル

Dynamic change of calcium-rich compartments during coccolithophore biomineralization

著者

Alexander Triccas, Daniel M. Chevrier, Mariana Verezhak, Johannes Ihli, Manuel Guizer-Sicarios, Mirko Holler, Andre Scheffel, Noriaki Ozaki, Virginie Chamard, Rachel Wood, Tilman Grünewald, Fabio Nudelman

DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adv0618

プレスリリース資料

海の炭素固定(ブルーカーボン)技術が大きく前進する可能性プランクトンの細胞内でカルシウムの貯蔵庫を新発見

~最新X線技術により円石藻の細胞内カルシウム貯蔵庫の撮影に成功~